研究方向一:地球物理勘探理论及关键技术

围绕国家能源重大战略需求,以西部复杂油气藏、以及页岩气、煤层气、天然气水合物等非常规油气资源为对象,研究地震资料处理、测井资料处理及解释关键技术,改善复杂地表及复杂地下介质情况下地震资料处理的分辨率和保真度,通过测井资料对剩余油及非常规油气资源进行更精确地认识和评价,提高地震及测井资料处理和解释的精度,为油气藏开发研究提供高质量的支撑数据。实验室筹建期间,重点开展复杂油气藏地震资料成像和天然气水合物饱和度定量计算以及水淹层剩余油测井评价技术研究。

研究任务一:地震波传播规律及地震资料处理关键技术研究

裂缝、溶洞、页岩孔隙等导致储层介质表现出各向异性性质,复杂地表探区如山 前带,地表崎岖且后期构造运动的影响导致地下构造复杂,研究复杂地表及各向异性 介质的地震波传播规律和波场特征,为地震资料的高保真度处理提供有利的理论支撑。地表及地下介质的复杂性,导致原始采集的地震数据噪音大、波场畸形、深层信号弱,常规的地震资料处理技术无法满足油气藏开发的需求。针对复杂油气藏、非常规油气藏的波场特征,本实验室拟重点研究复杂波场去噪、复杂地表静校正、复杂介质地震成像方法,并建立一套适用于复杂油气藏勘探的地震资料处理关键技术体系。

研究任务二:水淹层剩余油分布及天然气水合物测井评价技术研究

随着油田开发程度的不断提高,油藏含水率逐渐上升,尤其在注水开发区块,受储层非均质性、注采完善程度等多因素影响,不同层段之间动用程度不均衡,剩余油的平面、纵向分布极其复杂。常规的测井技术以及测井评价方法在解决高含水油藏饱和度定量评价及水淹等级评价问题上面临诸多挑战,水淹层的定量评价及剩余油分布研究对提高采收率、最大限度地挖掘剩余油潜力至关重要。实验室拟重点研究开发后期油藏储层特征、水淹机理、测井定量评价方法,尤其是过套管饱和度测井数据处理及剩余油饱和度定量计算方法,建立一套集水淹层测井响应机理、水淹层定性识别方法、水淹层饱和度定量评价和水淹层等级划分的一套系统、完整的水淹层测井综合评价技术。天然气水合物作为资源潜力巨大的新型清洁能源,其基本赋存条件、地质特征、地震勘探和实验室研究已较为成熟,但水合物储层的精细评价仍存在较大困难。

实验室拟重点研究利用声波、电阻率、核磁共振、微电阻率成像等测井资料准确识别天然气水合物储层,实现储层岩性准确识别及孔隙度和水合物饱和度的精确计算,为水合物的高效开发和储量计算提供支撑数据。

研究方向二:油区构造解析及油气成藏物理模拟

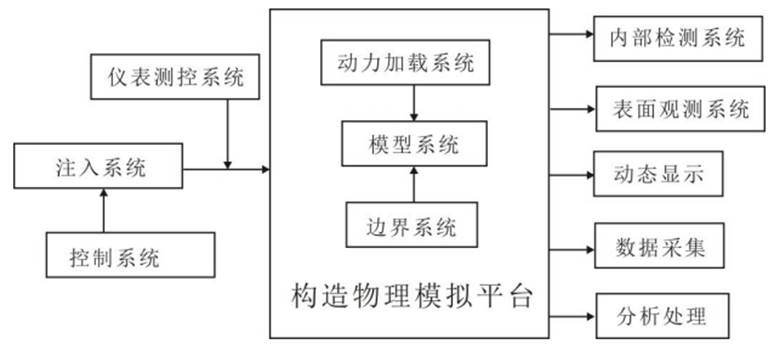

油区构造解析及油气成藏物理物理模拟实验是石油地质理论研究的重要方法,可有效模拟烃类的运聚过程,指导地质工作者认识和理解油气的运聚机理,从而更有效地帮助油藏的寻找。目前国内尚没有一体化的构造变形与油气成藏物理模拟装置。实验装置由控制系统、模型变形系统、充注系统、模型检测系统、计量系统、辅助系统等部分组成(图 1)。整个油气成藏物理模拟实验分为两个阶段来模拟:第一阶段,构造变形的物理模拟;第二阶段,油气运移与聚集的物理模拟。实验室可实现挤压、拉伸、走滑、构造反转等构造背景下的油气成藏物理模拟实验,达到国内同类院校先进水平。

第一阶段:构造是控制油气成藏最关键因素,油区构造演化解剖是油气勘探的基础。构造模拟实验是研究和模拟自然界地质构造现象变形特征、成因机制和动力学过程的一种重要方法。目前,构造物理模拟实验已被广泛应用于构造地质学和石油构造地质学研究领域以及石油勘探研究领域,是油气勘探研究由定性描述跨入定量分析的有效途径。实验设备由 6 组水平步进电机对模型加载,可模拟不同组合下的复杂边界

条件;边界加载运动速率最低可达 0.001mm/s,最高 0.5mm/s;实验平台可根据需要调整实验模型尺寸和边界条件,并完成同沉积构造过程的模拟;实验过程通过程序参数设置,由计算机自动控制。最终,实验平台可实现盆地规模挤压、拉伸、走滑、构造反转、以及构造同沉积过程的物理模拟实验。

第二阶段:在实验第一阶段(构造物理模拟)实验结束后,将断层地质体模型切割、封装,然后开始第二阶段实验(油气充注与运聚)。构造变形下油气成藏物理模拟实验是利用相似性原理,在砂箱等实验条件内,根据相似性理论构建油气运移的实验环境,研究油气运移和聚集的过程,该实验是研究复杂断裂带油气成藏的一种有效方法,可以从机理上认识油气运移过程。在这一阶段主要需要完成的任务是对烃类运聚过程的检测以及对模型排出液体的计量,因此,检测系统是这一阶段的重要组成部分,检测系统主要包括两部分,表面观测系统和内部观测系统。

图 1 油区构造解析及油气成藏物理物理模拟装置结构示意图

研究方向三:储层地质及地质建模

针对国内油田的开发现状,开展储层地质及地质模型的建立,为油气勘探和剩余油研究提供理论支撑,主要包括小层精细划分对比、微构造研究、沉积微相及储层构型解剖、测井二次解释、储层非均质性分析、油藏内油水关系分析及储层精细地质模型的建立。实验室筹建期间,重点开展高分辨率层序地层学及其控制下的砂体沉积微相研究,结合地震储层预测和反演技术,开展有效储层预测和分析、结合沉积学及Miall 构型理论开展储层构型界面及构型要素的空间展布及剩余油分布研究、结合储层的动静态资料进行储层的构造、地层、沉积、孔渗及含油饱和度的精细地质模型研究等,为下步油藏数值模拟的建立提供依据。

研究任务:(1)小层的精细划分对比,综合利用岩心、录井、测井及地震等资 料对地层进行精细划分对比,摸清地层空间展布规律,静态描述基底构造的几何学特征,建立等时精细区域地层格架等。(2)沉积微相及储层构型研究,综合运用地质、测井、地震及生产动态等资料建立等时区域地层格架,开展高分辨率层序地层学及控 制下的砂体沉积微相研究,搞清区域沉积微相展布特征及演化模式。在相控的基础上,结合构型理论,对油藏内部储层开展构型界面分析,开展界面控制下的构型要素及空间展布及组合模式研究,分析不同级次构型界面及不同样式的构型要素组合模式下剩余油的分布规律。(3)储层非均质描述,综合利用薄片鉴定、扫描电镜、粒度分析、X-衍射等试验技术手段,明确储层沉积成岩特征,结合测井资料开展不同岩性段储层地球物理参数统计,开展基于模型的储层波阻抗反演,预测有利储层分布特征并探讨储集空间形成机制及控制因素。针对储层内隔夹层,在构型界面的研究基础上,结合动静态资料,开展其形成机制、类型、展布特征及控制下的剩余油分布研究。(4)储层地质模型的建立,在上述储层精细研究的基础上,结合开发动态资料,利用 petrel等地质软件开展油藏精细建模研究,并利用油水矛盾及开发动态检测建模结果。

研究方向四:复杂油气藏渗流与数值模拟

针对致密油气、页岩油气等非常规复杂油气藏目前开发过程中遇到的问题,亟需评价不同类型油气藏赋存及储集特征,开展油气藏渗流机理物理实验模拟、数值模拟、开发方案优化等多方面研究,确立非常规复杂油气藏高效开发模式,为提高不同类型油气藏的采收率提供技术支撑。实验室筹建期间,重点开展非常规复杂油气藏渗流机理物理实验模拟、复杂油气藏多孔介质多场多尺度耦合渗流数值模拟、不同类型非常规复杂油气藏开发方案优化设计及效果评价等方面的研究。

研究任务 1:非常规复杂油气储层评价技术及物理模拟实验方法

研究任务:非常规油气藏储层孔喉结构多样,无机质粒间溶孔、有机质纳米孔隙共存,微裂缝发育,多孔介质中流体富集及赋存方式复杂。常规油气藏基础物性参数测定方法对于非常规复杂油气藏适用性较差,难以实现对微观孔喉结构与流体赋存方式的精细刻画。本实验室拟从非常规储层物性参数测定、孔喉结构表征与流体赋存状态描述等多个方面开展重点研究,并结合理论研究,构建非常规储层物性参数数学评价方法,进而建立起非常规复杂油气藏储层技评价技术体系。

研究任务 2:非常规复杂油气藏渗流机理、数值模拟与方案设计

研究任务:非常规复杂油气藏微观孔喉结构、类型决定流体渗流过程中存在吸附、解吸等多种微、纳米尺度效应,而水力压裂裂缝、微裂缝的存在使得油气藏整体呈现出微纳米尺度孔喉、中尺度微裂缝、大尺度水力压裂裂缝共存的多尺度渗流特征。此外,水力压裂过程中的注入水、提高采收率过程中注入的气体/化学剂等多种类型流体,致使油气藏渗流呈现出多相渗流特性。因此,针对非常规复杂油气藏目前在多尺度、多相渗流研究过程中面临的问题,实验室拟重点从非常规复杂油气藏渗流机理物理实验模拟、数值模拟动态描述及方案优化设计三方面开展研究,通过物理实验模拟方法评价注水/气吞吐、水/气/化学剂驱等措施提高采收率效果及其适应性,考虑多相、多尺度渗流效应,建立数值模拟模型,分析油气井生产动态变化规律,最终实现对非常规复杂油气藏开发方案的优化设计。

研究方向五:随钻测距导向及井下安全监测诊断技术

立足于各大油田老区利用丛式井、加密井等复杂结构井开发低渗透、页岩油气等低品位油气资源时钻井防碰撞技术需求,针对随钻测距导向技术,进行有关邻井随钻电磁防碰测距导向系统、救援井连通探测系统以及高温高压随钻测量(MWD)等油气井测量控制技术和软硬件装备的研发,重点解决井下信息采集、压缩及高速率传输的技术难题,提高随钻测控技术水平。针对钻井井下安全监测诊断技术,进行有关底部钻具的受力状态与运动状态监测的研究,开展高温高压油气井等钻井工艺及导向技术的研究,同时进行钻井井下工程参数随钻测量相关软硬件的研发,提高预防、控制钻井事故的发生,达到低风险钻井目的,提高仪器在恶劣环境下的可靠性。实验室筹建期内,主要开展丛式井主动防碰测距导向技术研究、高温地热井井壁稳定性研究、高速数据传输信号处理技术研究。

研究任务 1:丛式井主动防碰测距导向应用技术研究

研究目标:开展复杂条件下丛式井主动防碰测距导向算法研究,在前期工作的 基础上,研究电磁信号源对 MWD 测量磁干扰修正算法,探讨复杂条件下随钻电磁防碰测距导向新算法,建立计算结果可信度的评价方法,以期随钻电磁防碰测距导向系统的最大测距可达到 15m,为进一步完善老区密集井网及丛式井钻井防碰理论及工具改进提供理论技术支持。

研究内容:(1)磁源影响下 MWD 测量修正算法研究;(2)邻井随钻电磁防碰 测距导向系统与 MWD 仪器连接结构设计;(3)邻井随钻电磁防碰测距导向系统实时上传及地面处理系统设计;(4)邻井随钻电磁防碰测距导向系统刻度标定方法。

研究任务 2:高速泥浆脉冲信号模式识别及处理技术优化14

研究目标:建立兼具可靠性和高速率双重特性的检错纠错编码策略及连续相移 键控多进制调制方法,构建符合检错纠错编码及连续相移键控调制规则的地面泥浆脉冲信号检测电路及地面数据解码软件,形成连井下数据高速传输方法体系,具备高速泥浆传输的信号采集和处理能力。

研究内容:(1)连续波数据处理技术研究;(2)连续波数据压缩技术研究; (3)连续波高效编码及解码技术研究。

研究任务 3:高温地热井井壁稳定性及压裂技术研究

研究目标:对高温三轴应力状态下井眼变形规律及稳定性进行系统研究,确定高温岩体地热钻采中的稳定性准则,分析出热-流-固多场耦合对井壁稳定性的作用机理。研究干热岩热激发起裂造缝机理,分析温差导致岩体破裂形成的微裂缝形态,确定裂缝长度、高度及导流能力,建立一套考虑天然裂缝发育状况的干热岩高效开发的建井与布缝方式,从而满足热储体的特殊运行模式与要求。

研究内容:(1)高温地热井井筒流体温度状态预测;(2)热力耦合作用下钻井

围岩流变特性;(3)高温高压下钻井围岩变形破坏规律与失稳临界条件。(4)热-流-固多场耦合作用下钻井围岩稳定性研究;(5)(300~600)℃内高温状态花岗岩遇水冷却后的力学特性研究;(6)干热岩造缝与裂缝扩展机理研究。